OSI七層模型及其核心設備

在當今復雜多變的計算機網絡環境中,深入理解OSI七層模型及其核心設備對于構建高效、穩定的網絡環境至關重要。

計算機網絡,基于OSI七層模型構建,每一層都承擔著特定的數據傳輸與控制任務。在這些層次中,核心設備如中繼器、集線器、網橋、交換機、路由器、防火墻及網關,扮演著不可或缺的角色。它們不僅實現了數據的轉發與路由,還通過技術如沖突域隔離(如在交換機中通過VLAN劃分),優化了網絡性能。

設備詳解與對比

中繼器與集線器

作為物理層信號再生設備(符合IEEE 802.3標準),中繼器延長信號傳輸距離,而集線器則作為多端口中繼器,集中連接多臺設備。通過以下核心參數對比表,您可以直觀了解它們的差異:

| 設備類型 | 傳輸速度 | 沖突域數量 | 帶寬分配 |

| 中繼器 | 固定 | 1 | 無管理 |

| 集線器 | 共享 | 多個(但共享) | 無優先級 |

網橋與交換機

網橋工作于數據鏈路層,通過MAC地址表實現幀的轉發,有效隔離沖突域。交換機則是網橋的升級版,支持更復雜的轉發邏輯和VLAN配置。【路由器NAT設置】部分將在后續章節詳細討論。

路由器

路由器的工作基于IP協議棧中的網絡層。當數據包到達路由器時,路由器首先檢查數據包的目的IP地址,然后根據路由表決定最佳的轉發路徑。路由表包含了目的地網絡、下一跳地址或出接口等信息。路由器通過匹配數據包的目的IP地址與路由表中的條目,確定數據包的下一跳地址或出接口,從而實現數據包的轉發。

為了實現路由信息的自動更新和路由表的動態維護,路由器運行多種路由協議。這些協議可以分為兩類:靜態路由協議和動態路由協議。

靜態路由協議:管理員手動配置路由信息,適用于小型、簡單的網絡環境。靜態路由具有配置簡單、資源消耗少的優點,但缺乏靈活性,無法適應網絡拓撲的變化。

動態路由協議:路由器自動學習并更新路由信息,適用于大型、復雜的網絡環境。動態路由協議根據網絡拓撲的變化自動調整路由表,提高了網絡的靈活性和可靠性。常見的動態路由協議包括RIP、OSPF和BGP等。

在動態路由協議中,OSPF(Open Shortest Path First,開放最短路徑優先)是一種基于鏈路狀態信息的內部網關協議。OSPF使用Dijkstra算法計算最短路徑樹,從而確定最佳路由。

Dijkstra算法:這是一種經典的圖論算法,用于計算從源節點到其他所有節點的最短路徑。在OSPF中,路由器將自身視為源節點,通過泛洪LSA(鏈路狀態通告)與其他路由器共享鏈路狀態信息。每個路由器都維護一個完整的鏈路狀態數據庫,并使用Dijkstra算法計算到所有其他路由器的最短路徑。

OSPF區域:為了降低OSPF的復雜性并優化性能,OSPF引入了區域的概念。區域是OSPF網絡的一個邏輯劃分,每個區域運行一個OSPF實例,但區域間通過區域邊界路由器(ABR)進行通信。這種劃分有助于限制LSA的泛洪范圍,降低路由器的資源消耗。

OSPF路由決策:基于Dijkstra算法計算的最短路徑,OSPF為每個目的地網絡生成一條或多條等價路徑。在多條等價路徑中,OSPF根據路由的度量值(如成本)選擇最優路徑。如果多條路徑的成本相同,OSPF將負載均衡地分配流量。

防火墻與網關

防火墻負責監控并控制進出網絡的數據流,保障網絡安全。網關則是網絡的出入口,集成了多種服務功能,如NAT轉換、內容過濾等。

結構化圖示與配置示例

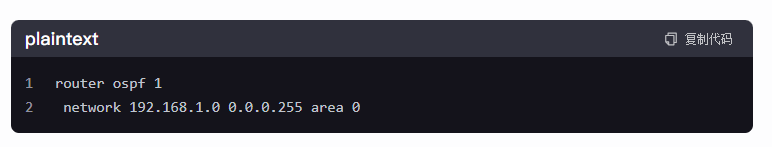

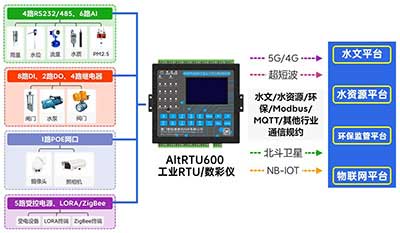

為了更直觀地展示設備部署與工作原理,本文采用Mermaid語法生成了設備部署拓撲圖,幫助您快速理解網絡架構。此外,針對路由器配置,我們提供了OSPF配置的CLI片段示例: